In den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in den Besatzungszonen der westlichen Alliierten beziehungsweise der späteren Bundesrepublik eine Vielzahl unterschiedlicher Schulversuche durchgeführt, die sich in Teilen an reformpädagogische Konzeptionen der Weimarer Republik anlehnten. Ein Beispiel hierfür ist der sogenannte Jena-Plan Peter Petersens (1884-1952), der nach 1945 insbesondere in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erneut Verbreitung fand.

Thema des Seminars

Die Rolle von Oral History für die Lehrveranstaltung

Mit etwas Glück finden Bildungshistorikerinnen und -historiker heute in Landes- oder Stadtarchiven noch Unterlagen, die die Geschichte der Schulversuche dokumentieren. Damit lassen sich die Sichtweisen von Schulbehörden, der Schulen (inklusive der Lehrerinnen und Lehrer) und zum Teilen der Öffentlichkeit (zum Beispiel über den medialen Diskurs vermittelt) wenigstens in Teilen rekonstruieren. In den Archiven liegen darüber hinaus mehr oder weniger aussagekräftige Statistiken der Schülerinnen und Schüler vor, die über den Vergleich mit der örtlichen ‚Regelschule‘ erste Einschätzungen zu Unterschieden in den sozioökonomischen Herkünften und Habitus erlauben. Was hingegen gänzlich fehlt, sind die Perspektiven von Schülerinnen und Schülern. Welche Auswirkungen der Besuch einer reformpädagogischen Versuchsschule auf die weitere Bildungslaufbahn hatte, bleibt ebenfalls im Dunkeln. Dem gegenüber eröffnen die Lebensgeschichten ehemaliger Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, soziale Herkünfte, Schulwahlmotive und die (subjektiv erfahrene) biographische Relevanz des Schulbesuchs fallbezogen herauszuarbeiten.

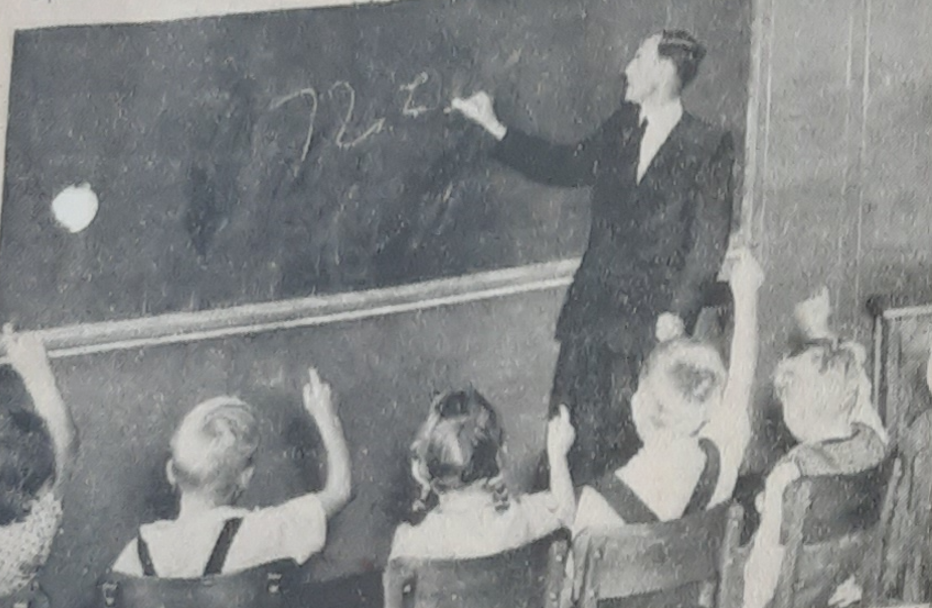

Solche lebensgeschichtlichen Interviews mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern einer reformpädagogischen Schule in der Nachkriegszeit zu erheben und auszuwerten war Gegenstand des Oberseminars „Sozialgeschichtliche Perspektiven auf Versuchsschulen im Nachkriegskontext“. Nach umfangreichen Recherchen im Vorfeld des Seminars fiel die Wahl auf eine Volksschule in Bielefeld, die ehemalige Petrischule, die bis zu den 1960er Jahren schulorganisatorische Prinzipien (etwa jahrgangsübergreifender Unterricht) und Arbeitsformen des Jena-Plans (etwa die Arbeit in Gruppen an entsprechenden Gruppentischen sowie im Kreis) für einen Teil ihrer Schülerinnen- und Schülerschaft bis in die 1960er Jahre praktizierte. Die relativ kurze Entfernung zwischen Bielefeld und Bochum wie auch die im Stadtarchiv Bielefeld aufbewahrten Akten zur Schule waren ausschlaggebend für die Auswahl der Schule. Bei der Erhebung der Interviews zielten wir nicht primär darauf ab, Schulalltag und Unterricht mit Hilfe der Befragungen zu rekonstruieren – hier waren wir uns der Grenzen menschlicher Erinnerungsfähigkeit und damit der Oral History als Methode bewusst. Vielmehr interessierten wir uns für die Lebensgeschichten der Schülerinnen und Schüler, von denen wir insgesamt elf im Rahmen des Seminars befragen konnten.

Reflexion

In der inhaltlich-methodischen Schwerpunktsetzung des Seminars entschieden wir uns stellenweise dafür, stärker in die Tiefe als in die Breite zu gehen. So werteten wir beispielsweise nur ein Interview mit ausschließlich einer Methode (rekonstruktive Fallanalyse nach Gabriele Rosenthal) aus. Die vielfältigen Erinnerungsschichten und die inhaltliche Dichte des Interviews wurden uns von Woche zu Woche deutlich. Dies trug einerseits zu einer Sensibilisierung für die Nutzung des Oral History-Ansatzes bei, dessen zeitlicher Aufwand im Seminar sehr deutlich wurde. Zugleich erhärtete das reichhaltige Interviewmaterial viele Hypothesen, die wir anhand der Archivalien formuliert hatten, wie es auch neue Fragestellungen generierte. Die Interviews, die im Rahmen des Seminars von Studierenden geführt worden sind, finden Sie unter Oral-History.Digital.